区块链+绿电:每度清洁能源都有“身份证”,分布式交易时代来临

喜欢请点击关注,收藏一哈!

一度清洁电,一张区块链身份证,一个价值自由流动的能源新时代。

2022年北京冬奥会期间,当运动员在亮如白昼的赛场上竞技时,很少有人知道,场馆中每一度电都带着独一无二的“数字身份证”。这些电力从河北沽源的风电场、北京延庆的光伏电站出发,途经数百公里电网,最终点亮赛场灯光。

每一度电的来源、流向和环保属性,都被区块链技术精确记录和追溯。国家电网基于“国网链”构建的绿电交易平台,支撑了冬奥场馆100%绿电供应,累计完成绿电交易3.18亿千瓦时。

五年后的今天,这项技术已从奥运场馆走向寻常百姓家。当巴西巴拉那州的500户家庭屋顶光伏产生的绿电,通过区块链生成国际绿证,被法国家乐福采购用于抵消其门店碳排放时,交易周期从传统的30天缩短至7天,成本降低三分之二。

区块链技术正在为全球能源系统贴上透明、可信的“绿色标签”。

01 绿电溯源,区块链如何为清洁能源发放“身份证”

传统电力系统中,“电子”本身无法区分来源。当风电、光伏等清洁电力并入电网,与煤电混合传输后,其环保属性便难以追溯。这一难题随着中国“双碳”战略推进而显得日益突出。

区块链技术的引入带来了根本性变革。绿电溯源的核心在于建立不可篡改的数字化信任机制。

国家电网的实践极具代表性。依托“国网链”这一国内最大能源区块链平台,绿电溯源系统实现了三大突破:

全链条数据上链:从可再生能源发电(如河北沽源风电)、配套电网输电到冬奥场馆用电等关键环节数据实时上链

毫秒级时间戳认证:采用物联网(IoT)设备采集发电数据,时间戳精度达毫秒级,确保数据真实可靠

展开全文

智能合约自动核证:通过智能合约自动生成“绿电消纳凭证”,每张凭证对应1MWh清洁电力

绿电交易平台在冬奥期间累计完成3.18亿千瓦时绿电交易,覆盖所有涉奥用电需求。这一模式随后被推广到全国跨省绿电交易中。

河北建投集团的风电项目通过区块链系统自动核证绿电数据并申请国际绿证(I-REC),2022年完成全球首笔区块链I-REC跨国交易,单笔交易量达10万张绿证。

“基于‘国网链’,每一度电都拥有自己的身份证。在这里,你可以清晰看到每一度电从哪里来,最终去了哪里。”国网区块链科技公司负责人王栋如是说。

区块链赋予绿电的“数字身份证”,正在重塑能源环保属性的认证方式。传统人工核证需要数周甚至数月,而区块链系统将这一过程缩短至分钟级,错误率降低90%以上。

02 虚拟电厂+区块链,激活分布式能源交易潜能

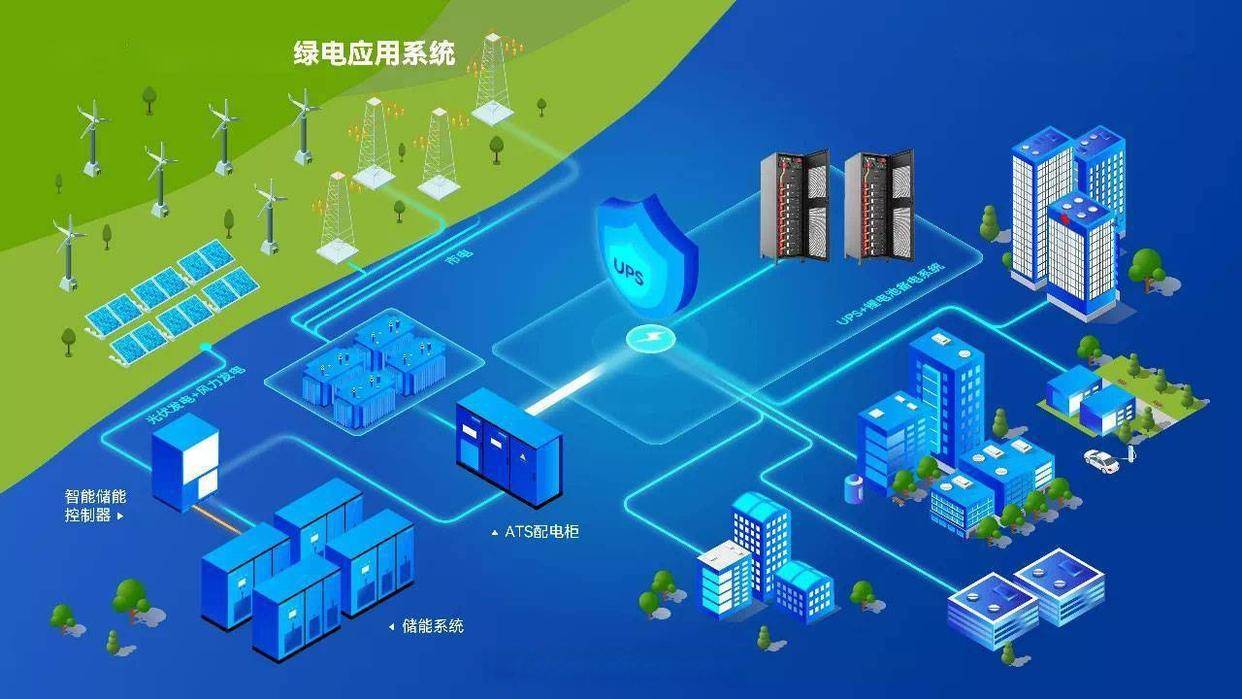

当数以万计的屋顶光伏、小型风机、储能设备和可调节负荷接入电网,传统中心化的调度和交易模式面临巨大挑战。虚拟电厂(Virtual Power Plant, VPP)与区块链的结合,为这一难题提供了创新解决方案。

虚拟电厂:能源系统的“隐形调度师”

虚拟电厂的核心价值在于“化零为整”。它通过物联网技术将分散的充电桩、楼宇空调、工厂可中断产线、屋顶光伏和家用储能电池等资源整合成灵活响应的能源网络。

2025年夏季,广州虚拟电厂管理中心正式成立,已聚合百万千瓦级可调负荷。在迎峰度夏期间,它通过精准调度灵活负荷、启动用户侧储能放电等措施,有效减轻电网压力。

上海临港新片区推出“秒级响应”激励政策,对实时调节精准度达标的运营商给予每度电最高9元的高额补贴,推动楼宇空调资源实现55秒极速调控。

区块链赋能:分布式交易的信任基石

虚拟电厂中的分布式交易面临参与者互信、交易清算和隐私保护等挑战。区块链技术通过以下机制解决了这些问题:

点对点交易智能合约:澳大利亚Power Ledger平台允许家庭将太阳能盈余直接售予邻居,交易时间从传统流程的数天缩短至分钟级

双层链架构:Power Ledger采用公共链(基于以太坊)处理公开交易,联盟链处理企业级合作,兼顾透明与隐私

代币激励机制:用户通过POWR代币参与能源交易和网络治理,澳大利亚用户年均能源支出减少15%

中国虚拟电厂与区块链融合已取得显著成效。截至2025年,全国虚拟电厂已帮助300亿千瓦时新能源电力顺利并网,相当于1.2亿户家庭年用电量。根据规划,到2030年,全国虚拟电厂调节能力将达到5000万千瓦以上。

03 绿证交易革命,区块链破解跨境认证难题

随着欧盟碳边境调节机制(CBAM)等政策实施,企业面临日益严格的碳足迹核查要求。国际可再生能源证书(I-REC)作为绿电环保属性的国际通用凭证,其交易效率直接影响企业碳中和成本。

传统绿证交易痛点

传统绿证交易存在三大瓶颈:

认证周期长:从申请到签发通常需要30天以上

交易成本高:中间环节费用占比高达40%

跨境互认难:不同国家认证标准差异导致国际交易受阻

区块链解决方案与实践

区块链技术从三个维度重构绿证交易体系:

全生命周期溯源巴西户用光伏项目采用区块链记录从组件生产到发电的全过程排放数据。法国零售商家乐福采购这批绿证时,可通过二维码查看每度电的碳足迹。

智能合约自动交割蚂蚁链技术支持巴西SolShare公司完成100万度户用光伏绿证交易,将周期压缩至7天,成本从15美元/MWh降至5美元/MWh。

跨境互认机制新加坡Alpha Ladder集团开发的CNT®碳稳定币框架,通过类似美国存托凭证(ADR)的结构,分离碳信用的国家属性和环境特征,解决了《巴黎协定》第6条下的跨境转移难题。

中国企业在国际绿证交易中已抢占先机。河北建投集团依托区块链+碳资产核证平台,2022年完成全球首笔区块链I-REC跨国交易,单笔交易量达10万张。

04 技术架构解析,构建绿电溯源交易的数字基座

实现绿电可信溯源与高效交易,需要物联网、区块链、人工智能等多技术融合创新。领先企业的实践揭示了系统架构的核心要素。

感知层:能源数据的“神经末梢”

智能电表:Power Ledger兼容设备实时记录发电量与消耗量,澳大利亚试点中实现用户间点对点交易自动化

环境传感器:巴西光伏项目使用IoT设备采集毫秒级发电数据,确保上链信息精准可信

视频监控:工业场景中通过5G路由器传输1080P视频流,支持远程设备巡检

某钢铁企业部署的120kW光伏阵列配备MPPT智能控制器,将日均有效发电时长延长至4.8小时,储能单元采用280Ah磷酸铁锂电池,在-20℃至55℃环境下保持90%以上容量输出。

区块链平台层:信任的“基石架构”

不同应用场景需要差异化的区块链架构:

新加坡MVGX公司的创新在于非可互换数字孪生(NFDT®)技术,为每个碳信用创建独特的、可追溯的防篡改数字表示。

智能合约层:自动执行的“价值中介”

智能合约在绿电交易中承担三大核心功能:

动态定价机制上海临港虚拟电厂采用基于负荷预测的动态定价模型,通过LSTM算法优化充放电策略,使峰谷套利空间扩大至0.78元/kWh

自动清算结算国网区块链平台实现绿电交易“T+0”实时清算,比传统电力交易结算效率提升80%

条件触发执行虚拟电厂在电网频率波动时自动激活储能系统,某工业路由器实现18ms极速响应,比传统方案提速88%

05 挑战与前景,能源区块链的十字路口

尽管区块链赋能的绿电溯源与交易展现出巨大潜力,其规模应用仍面临多重挑战。

现存挑战分析

以太坊:~30 TPS

联盟链:~2000 TPS

绿电交易高峰需求:>5000 TPS

数据信任难题链下数据上链前的真实性依赖第三方认证。澳大利亚Dovu平台尝试通过AI算法自动验证环境数据,但准确率仍需提升至99%+才能满足金融级应用需求。

监管合规风险能源是强监管领域,各国对区块链能源交易态度不一。中国明确将虚拟电厂列为新型电力系统七大试点方向之一,但具体监管框架仍在完善中。

用户认知门槛普通用户对“用代币买电”的接受度有限。Power Ledger推出Sparkz应用简化操作,但市场教育仍需时间。

发展趋势前瞻

碳电市场融合新加坡Alpha Ladder集团已获专利的CNT®碳稳定币框架,将碳信用转化为可编程的支付工具,使绿电环境价值成为真正的流通货币。

边缘智能升级“云-边-端”协同架构成为趋势。某钢铁企业部署的SR820工业路由器通过边缘计算实现毫秒级负载切换(响应时间≤20ms),保障关键设备供电连续性达99.9%。

国际标准互认中国光伏行业协会正推动国内绿证与I-REC、GOO等国际标准互认,助力企业应对欧盟碳关税(CBAM)等政策。

能源民主化进程非洲可再生能源合作社通过Dovu平台发行社区治理代币,居民可参与光伏电站收益分配和决策投票,推动能源生产关系的根本变革。

结语

虚拟电厂管理中心的大屏幕上,广州电网负荷曲线在午后达到峰值。工作人员轻点鼠标,发出调度指令。

瞬间,23公里外写字楼的空调温度自动上调1℃,50公里外工业园区的储能电站开始放电,80公里外充电桩功率下调30%——这些细微调整对用户几乎无感,却为电网减轻了相当于一座小型燃煤电站的负荷压力。

在区块链构建的信任基石上,每一度绿电的来源清晰可溯,每一笔交易的记录不可篡改,每一个参与者的贡献精准计量。当巴西亚马逊雨林保护项目产生的碳信用,通过新加坡的碳稳定币框架转化为日本企业的支付工具时,能源革命正悄然重塑全球经济运行规则。

技术的价值不止于效率提升,更在于规则重建。区块链赋能的绿电溯源与交易体系,正在将每个人从被动的能源消费者,转变为智慧能源生态的共建者和受益者。

相关文章推荐:

储能会不会是下一个光伏和风电?

电化学储能电站如何做好安全管理?

全固态电池:是噱头还是革命?

请点击下方“分享、在看”扩散,周知!

评论